北九州の小倉北区の整体院。無痛リセット整体でお客様の痛みを改善します。

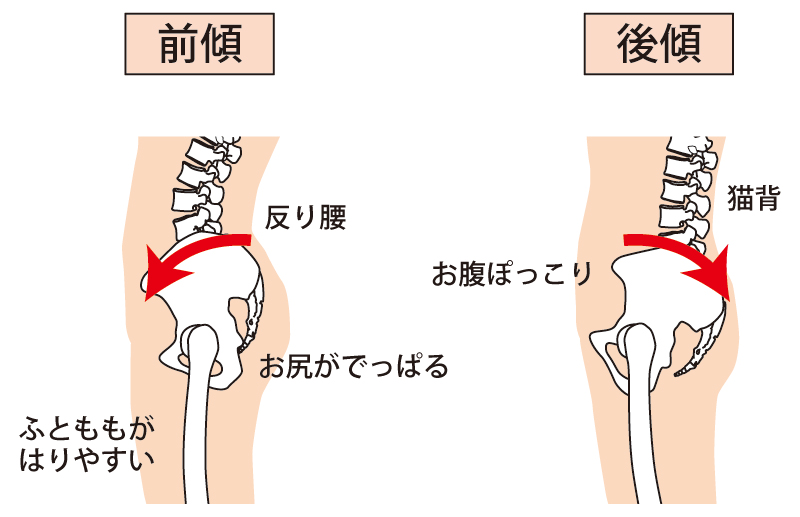

私たちの体の「土台」とも言える骨盤は、健康や姿勢に大きな影響を与えています。しかし、現代の生活習慣や姿勢の悪さによって、骨盤がゆがんでしまう人は少なくありません。この記事では、骨盤のゆがみが引き起こす全身の不調と、その改善方法について詳しく解説します。

骨盤のゆがみは、体全体のバランスに影響を与え、

さまざまな不調を引き起こします。

具体的には、以下のような症状が現れることがあります。

骨盤を正しい位置に整えることで、

体全体のバランスが改善され、

上記のような不調が緩和されることが期待できます。

以下は、骨盤矯正によって得られる具体的な効果です。

骨盤のゆがみを予防するためには

日常生活の中でいくつかのポイントに注意することが大切です。

骨盤のゆがみは、体全体にさまざまな不調を引き起こす原因となります。

しかし、日常生活の中で正しい姿勢を意識し、

適度な運動やストレッチを行うことで、

骨盤のゆがみを予防し、健康な体を維持することができます。

もし、骨盤のゆがみやその影響が気になる方は、

整体や専門のケアを受けることで、

より効果的に改善が期待できます。

正しい姿勢と体のバランスを取り戻し、

健康な日常生活を送りましょう!

2024年10月19日(土)

肩こりに悩んでいる方は多いですが、その原因や対策についてはあまりよく知られていないことも多いです。今回は、北九州市の整体院「からだ快福クラブ北九州」の先生に、肩こりの主な原因と、整体でどのように改善できるのかについて、具体例を交えながらお話を伺いました。

具体例: デスクワークで長時間パソコンに向かっている人は、

猫背や「スマホ首」になりやすいです。

このように背中が丸まり、首が前に突き出す姿勢は、

肩や首の筋肉に負担をかけ、肩こりを引き起こします。

スマホを長時間使う場合、特に首や肩に大きな負荷がかかり、

筋肉が硬くなる原因になります。

具体例: 長時間座っていると、筋肉が動かず血行が悪くなります。

特に冷え性や運動不足の人は、血流が滞り、肩や首の筋肉が硬直します。

冬場やエアコンが効いた室内では、

筋肉が冷えてさらに血行不良が悪化し、

肩こりがひどくなることがよくあります。

具体例: 精神的なストレスは、体に無意識の緊張をもたらします。

例えば、仕事のプレッシャーや生活の悩みが続くと、

肩や首の筋肉が常に緊張状態となり、肩こりを引き起こします。

ストレスによって体がリラックスできず、

肩こりが慢性化することも少なくありません。

具体例: 肩こりが内臓の不調からくることもあります。

例えば、胃腸の働きが悪いと、体全体のバランスが崩れ、

背中や肩の筋肉に負担がかかります。

暴飲暴食やストレスによる胃の不調が原因で、

肩こりが発生することもあります。

施術内容: 肩こりの原因が肩そのものではなく、

骨盤や背骨のゆがみによる場合があります。

整体では、まず骨盤と背骨の位置を調整し、

全身のバランスを整えます。

特に上部胸椎の硬さが肩こりに関与している場合、

この部分を緩めることで肩への負担を軽減します。

骨盤が正しい位置に戻ると、肩や首にかかる負担が減少し、

姿勢も自然に改善されます。

具体例: Aさん(40代男性)は、デスクワークによる

肩こりと背中の違和感に悩んでいました。

整体院で骨盤のゆがみと背骨のずれを調整することで、

肩こりが大幅に改善しました。Aさんは「肩の痛みがなくなり、

全身が軽くなった」と話していました。

施術内容: 肩や首の筋肉が緊張している場合、

まず筋肉を丁寧にほぐす施術を行います。

肩甲骨周りの筋肉をほぐし、肩甲骨はがしや肩甲胸郭関節の調整を行うことで、

肩の可動域を広げ、痛みを軽減します。

施術後には、セルフストレッチの方法も指導し、

自宅でも肩こりを予防できるようにサポートします。

具体例: Bさん(30代女性)は肩こりがひどく、肩が硬直していました。

整体では肩甲骨周りをほぐし、肩甲骨はがしを行いました。

その結果、肩の可動域が広がり、肩こりが緩和しました。

Bさんは「肩が軽くなり、日常生活が快適になった」と喜んでいました。

施術内容: 整体での施術だけでなく、

日常生活での姿勢や習慣を改善することも重要です。

例えば、椅子に座る際にはお尻をしっかり引いて坐骨で座ることを意識する、

スマホを見るときには首を前に突き出さないようにするなどのアドバイスを行います。

これにより、肩こりの再発を防ぐだけでなく、体全体のバランスを整えます。

具体例: Cさん(50代男性)は、慢性的な肩こりに悩んでいました。

整体院で日常生活での姿勢改善をアドバイスされ、

椅子に座る際の姿勢やスマホの使い方を意識することで、

肩こりが徐々に改善しました。

施術内容: ストレスが原因で肩こりが発生している場合は、

頭蓋骨(クラニアル)の調整を行い、

脳脊髄液の流れを改善します。

この施術により自律神経のバランスが整い、

心身のリラクゼーションが促進されます。

精神的な緊張が解け、肩や首の筋肉の緊張が緩和されるため、

ストレスによる肩こりに効果的です。

具体例: Dさん(40代女性)は、仕事でのストレスが原因で肩こりと頭痛が続いていました。

整体院でクラニアル調整を受け、脳脊髄液の流れを改善したところ、

肩こりと頭痛が和らぎ、ストレスが軽減されました。

肩こりの原因は、姿勢の悪さ、血行不良、

ストレス、内臓の不調など、多岐にわたります。

これらの原因に対して整体では、骨盤や背骨の調整、筋肉のほぐし、

リラクゼーションなど、全身のバランスを整えるアプローチを行います。

肩こりに悩んでいる方は、ぜひ一度整体で根本から改善することを検討してみてください。

こちらの関連ページも参考にされてください。

↓ ↓

2024年10月18日(金)

腰痛の原因について、

整体師の視点から解説すると、

以下のような課題が考えられます。

日常生活の中で長時間座ったままの姿勢や、

前かがみになった姿勢を続けることにより、

骨盤が前後左右にゆがみやすくなります。

また、正しい姿勢を維持できていない場合も

腰に負担が集中しやすくなります

姿勢や動作の癖により、特定の筋肉が過度に緊張したり、

使われていない筋肉が逆に弱くなったりすると、

腰周りの筋肉にアンバランスが生じます。

原因となることが多いです。 特に、

一時を支える筋肉や骨盤周りの筋肉が硬くなることで、

腰に疲労の負担がかかります。

加齢や長時間の同じ、

重い荷物を持ち上げるなどの負担によって、

椎間板がすり減り、腰痛が起きます。

また、最後の関節が正しい位置から離れることで

神経を圧迫し、痛みが生じます

現代人は座り続けるの生活が多く、

運動不足が原因で筋肉の柔軟性が低下しやすくなっています。

精神的なストレスや過労も腰痛の原因の一つです。

ストレスは筋肉の緊張を保ち、特に腰の筋肉が硬くなりやすくなります。

また、疲労によって体全体のバランスが崩れ、腰痛が起こります

整体師の視点からは、腰の痛みの原因が腰にあるとは限らず、

骨盤や胸椎、さらには肩甲骨周りの動きや状態が関係していることが多いです。

各関節の動きが制限されることで、腰に負担がかかり、痛みが生じることもあります

腰痛は個々の状態や体の使い方によって異なるため、

痛みが出ている部位だけでなく、全身のバランスや姿勢を

総合的に見て原因を探すことが重要です。

こちらも参考にされてください。

2024年10月3日(木)

長座位(脚をまっすぐに伸ばして座る姿勢)は、

子供の身体の柔軟性や筋力の発達を示す大切な動作です。

その原因と対策、さらに長座位ができない子供に共通する特徴について解説します。

日常的に、柔らかいソファやビーズクッションなどに深く沈んで座る習慣が、

長座を取れなくなる大きな原因です。

さらに、タブレットやスマホを長時間操作する際に、

このような姿勢を続けると、骨盤と仙骨が後傾し、

背中が丸くて最高な猫背になることで、

正しい姿勢が維持できますなくなります。

長座位を維持するためには、腹筋や背筋、

大腿の筋力が必要です。

ただし、普段から運動量が少なく、

体幹や脚の筋力が発達していない場合、

長座位十分のが正しい筋力の不足は、

正しい姿勢を保つための支柱が弱くなる原因となります。

股の裏にあるハムストリングスや腰回りの筋肉が硬い場合、

脚を伸ばした状態で座ることが困難になります。

特に、長時間座り続けると、筋肉が硬く矯正され、

柔軟性が低下していることが多いです。

まず、正しい座り方を教えることが大切です。

椅子に座る際には、お尻をしっかりと引き、

座骨で座ることを意識させましょう。

柔らかいソファーやビーズクッションなどで長時間座ることは避け、

適度な硬さのある椅子や床で座ることをお勧めします。

長座位を守るためには、体幹の強化がです。

仰いで足を上下に動かす運動や、

四つん這いで行うエクササイズなど、

腹筋や背筋を鍛える運動を日常に取り入れることで、

骨盤の安定をサポートし、長座位を取りやすくなります。

特にハムストリングの柔軟性を高めるために、

ストレッチを取り入れましょう。

お風呂上がりなど、体が温まっているときにストレッチが効果的です。ます。

長座位ができない原因は、普段の座り方、

筋力不足、柔軟性の欠如のようにあります。

正しい姿勢や筋力強化、ストレッチを日常生活に取り入れることで、

長座位ができるように、姿勢や体調の改善成長期の子供にとって、

早めの対策がその後の健康に大きな影響を考慮して、

これらの対策積極的に取り組んでいきましょう。

こちらのページも参考にされてください

2024年9月30日(月)

これは、肩や首の筋肉が緊張し、

その周辺にある神経や血管が圧迫されることで、

脳や内臓へ十分また、自律神経の乱れも大きな問題となり、

肩こりが進行することで消化器系が影響を受け、

胃の不調や吐き気が起こることがあります。

肩こりが吐き気を思わせる具体的な原因には、

以下のような懸念が挙げられます。

肩こりと吐き気を改善するために、

整体では全身のバランスや整え、

特に骨盤の調整背骨の矯正を行います。

肩や首の痛みや吐き気の原因は、

肩だけにあるとは限らず、

体全体の歪みや筋肉の緊張が関係していることが多いため、

全身を見て施術を進めていきます。

肩こりの原因として、

骨盤の歪みが肩や首に負担がかかることがあります。

骨盤が前後に傾いて左右にずれると、

体全体のバランスが崩れ、

肩や首の筋肉に適度な緊張を生じさせます。

この結果、血流が高まり、吐き気が発生しやすくなります。

肩こりの多くは、上部胸椎(背骨の上部)や頸椎(首の骨)の

硬いさや歪みの原因があります。

これらの部位が硬くなると、

肩や首の筋肉が過度に緊張し、

その結果神経を圧迫し、吐き気を考えるとあります。

肩こりによって首や肩の緊張が強いまると、

頭蓋骨と頸椎のバランスが崩れることがあります。

これにより、脳への血流がおかしくなり、

自律神経に影響を与えて吐き気が発生します。

整体院での施術に加えて、

自宅でのセルフケアも肩こりと吐き気を改善するためには重要です。

以下のケアを日常に取り入れることで、

症状を緩和することが期待できます。

日常生活での姿勢が肩こりを引き起こすことが多いため、

正しい姿勢を意識することが重要です。

肩こりと吐き気の原因である

自律神経の乱れを改善するために、

深呼吸が効果的です。

深呼吸を行うことで、交感神経が落ち着き、

リラックス効果が得られます。

肩こりが原因で吐き気が続く場合や、

症状が急に悪化する場合は、

他の健康問題がうまく行っている可能性があります。

特に強い頭痛や視覚の異常が伴う場合は、

早めに医師に相談することをお勧めします。

肩こりからくる吐き気は、姿勢の悪さや筋肉の緊張、

自律神経の乱れが原因となることが多いですが、

全身による体全体のバランス調整で、根本的な改善が可能です。

痛みを伴わない施術で、肩こりとそれに伴う吐き気を軽減し、

快適な生活をサポートしています。

肩こりや吐き気でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

こちらの関連ページも参考にされてください。

↓ ↓

2024年9月16日(月)