北九州の小倉北区の整体院。無痛リセット整体でお客様の痛みを改善します。

「朝、起きた瞬間から肩が重い」

「仕事の午後、座っているのもつらい」

「この肩こりは、一生治らないのかな…」

毎日、本当によく頑張っていらっしゃいますね。

湿布を貼ってみたり。

自分で肩を叩いてみたり。

でも、なかなか良くならない。

そんな風に、一人で悩んでいませんか?

「たかが肩こり」なんて、思わないでください。

肩が重いと、心までどんよりしてしまいますよね。

今回は、あなたの肩がどうしてこんなに頑張りすぎてしまうのか。

その理由を、優しくお話ししていきます。

肩こりの正体。

それは一言でいうと、筋肉の**「酸素不足」**です。

私たちの頭は、ボウリングの玉と同じくらい重さがあります。

その重い頭を、肩の筋肉は休まず支え続けています。

特に、スマホを見たりデスクワークをしたり。

前かがみの姿勢が続くと、肩にはとてつもない負担がかかります。

ずっと重い荷物を持っているのと同じ状態なのです。

筋肉がずっと緊張していると、血管がギュッと押しつぶされます。

すると、新鮮な酸素が届かなくなります。

代わりに「疲れの物質」が、どんどん溜まっていくのです。

これが、あの「ズーン」とした痛みの正体。

あなたの肩は今、精一杯の力で、

「もう限界だよ、助けて!」

とサインを出しているのです

今の生活には、肩を疲れさせる「ワナ」がたくさんあります。

こうしたことが積み重なると、寝ただけでは取れない「頑固なこり」に変わります。

頑張り屋さんの人ほど、無意識に体に力が入ってしまいがちです。

まずは「自分は今、こんなに頑張っているんだな」と気づいてあげてください。

肩こりを我慢しすぎてしまうと、他の場所にも不調が出てくることがあります。

体全体が、元気を失ってしまう前に。

ドミノ倒しのように不調が広がる前に。

その重荷を、一度下ろしてあげることが大切です。

「マッサージに行っても、その時だけしか楽にならない」

もしそう感じているなら。

それは、**「本当の原因」**が別の場所にあるからかもしれません。

実は、肩が痛いからといって、原因が肩にあるとは限らないのです。

背中の丸まりだったり。

腰の反りだったり。

体は全部、つながっています。

私たちは、ただ硬い場所を揉むだけではありません。

「普段、どんな姿勢で過ごしていますか?」

「どんな時が一番つらいですか?」

あなたの毎日に寄り添い、痛みの「大元」を一緒に見つけていきます。

手では届かない深い筋肉を、ゆっくりと緩めていく。

骨格を、正しい位置にそっと戻してあげる。

そうすることで、血の巡りがよくなり、

あなたの肩は、本来の**「ふわっと軽い状態」**を取り戻していきます。

肩が軽くなると、不思議と心まで前向きになります。

仕事がスムーズに進んだり。

家族と笑顔で過ごせたり。

趣味を思い切り楽しめるようになったり。

そんな当たり前の「幸せな毎日」を、あなたに取り戻してほしい。

私たちは、そう願っています。

「もっと早く来ればよかった」

そう言って笑顔で帰られる患者さまの姿が、私たちの何よりの喜びです。

もう、一人で我慢しなくて大丈夫ですよ。

その重い肩の荷、私たちに預けてみませんか?

あなたが明日から笑顔で過ごせるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。

「私の肩も楽になるかな?」と思ったら

まずは、気軽にお話を聞かせてください。

あなたのペースに合わせて、一歩ずつ進んでいきましょう。

毎日、本当によく頑張っていらっしゃいますね。 湿布を貼ったり、自分で揉んでみたり。でも、なかなか良くならない。そんな風に一人で悩んでいる方は、実はとても多いのです。

「たかが肩こり」なんて思わないでください。肩が重いと、心までどんよりしてしまいますよね。今回は、あなたの肩がなぜこんなに頑張りすぎてしまっているのか、その理由を優しく紐解いていきたいと思います。

肩こりの正体は、ひとことで言うと**「筋肉の酸欠(さんけつ)」**です。

私たちの肩は、ボウリングの玉と同じくらい重い「頭」を、休むことなく支え続けています。さらに、スマホを見たりデスクワークをしたりすると、頭はさらに前へ。これでは、肩の筋肉はまるで行列でずっと荷物を持っているような状態です。

筋肉がずっと緊張していると、中を通っている血管がギュッと押しつぶされてしまいます。すると、新鮮な酸素が届かなくなり、代わりに「疲れの物質」がどんどん溜まっていきます。 これが、あの「ズーン」と重い独特の痛みの正体。あなたの肩は今、必死に**「もう限界だよ、助けて!」**とサインを出している状態なのです。

今の生活には、どうしても肩を疲れさせてしまう「ワナ」がたくさん潜んでいます。

こうしたことが積み重なると、寝ただけでは取れない「頑固なこり」に変わってしまいます。

肩こりをそのままにしておくと、まるでドミノが倒れるように、他の場所にも不調が広がってしまうことがあります。

「いつものことだから」と我慢しすぎてしまうと、体全体が元気を失ってしまいます。そうなる前に、一度その重荷を下ろしてあげることが大切です。

「マッサージに行っても、その時だけしか楽にならない…」 もしそう感じているなら、それは**「痛みの本当の原因」**が別の場所にあるからかもしれません。

実は、肩が凝っているからといって、原因が肩だけにあるとは限りません。背中が丸まっていたり、腰が反っていたり。体は全部つながっているからです。

私たちは、ただ硬い場所を揉むだけではありません。 「どうしてここが痛むのかな?」「普段どんな姿勢で過ごしているかな?」と、あなたの生活やお体に耳を傾け、痛みの根本を一緒に見つけていきます。

手では届かない深い筋肉をゆっくり緩め、骨格を正しい位置に戻してあげる。そうすることで、血の巡りが良くなり、あなたの肩は本来の「ふわっと軽い状態」を取り戻していくのです。

肩が軽くなると、不思議と心まで前向きになります。 仕事がサクサク進んだり、お子さんと笑顔で遊べたり、趣味を思い切り楽しめたり。そんな当たり前で幸せな毎日を、あなたにも取り戻してほしいと願っています。

「もっと早く相談すればよかった」 そう言って笑顔で帰られる患者さまの姿が、私たちの何よりの喜びです。

もう、一人で我慢しなくて大丈夫ですよ。 その重い肩の荷、私たちに預けてみませんか?あなたが毎日を笑顔で過ごせるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。

「私の肩も楽になるかな?」と思ったら まずは気軽にお話を聞かせてください。あなたのペースに合わせて、ゆっくりと改善を目指していきましょう。

[はじめての方へ:私たちの想いと施術の流れ] [空き状況の確認・ご相談はこちらから]

いかがでしょうか。難しい言葉を避け、患者さまの辛さに共感し、未来に希望が持てるような温かいトーンで構成しました。

「もっとこんな言葉を掛けてあげたい」といったご希望があれば、さらに調整いたします!

2026年1月11日(日)

最近、頭が重いと感じたり、

首や肩が痛くなったりしていませんか?

その症状、実は

スマホの使い方や姿勢 が原因かもしれません。

頭を下げ続ける姿勢が、

首や肩の筋肉に大きな負担をかけ、

結果的に慢性的な頭痛につながります。

「肩こりが習慣化してしまった…」

「頭痛薬を手放せない…」

そんな方ほど、姿勢が深く関係しています。

では、なぜスマホ姿勢が頭痛の原因になるのでしょうか。

頭はボーリング球と同じくらいの重さがあります。

その頭が前に傾くほど、

首と肩は重さを支えるために緊張し続けます。

真っ直ぐ立っているときの頭の重さは

ほぼ「そのままの重さ」ですが、

少し前に倒れるだけで

2〜3倍の負担 が首にかかると言われています。

さらに、うつむく角度が深くなるほど

その負担は増え、

肩や首の筋肉がガチガチに固まってしまいます。

この状態が続くことで、

頭痛の引き金になるのです。

首や肩に強い負担がかかると、

筋肉が緊張し血流が悪くなります。

血流が悪くなると、

筋肉に酸素が行き届かず、疲労物質が溜まります。

その疲労物質が神経を刺激して、

重だるい頭痛やズキズキする痛み を引き起こします。

さらに、首周りの筋肉は

自律神経の働きにも影響します。

そのため、

「めまい」「集中力の低下」「寝ても疲れが抜けない」

といった症状も出てしまうことがあります。

つまり、スマホ姿勢が引き起こす問題は、

単なる肩こりだけではありません。

全身の不調へとつながる

“根の深い問題” でもあるのです。

つらいとき、首や肩を揉みたくなりますよね。

しかし揉むだけでは、

根本的な改善にはつながりません。

なぜなら、

筋肉が緊張する原因=姿勢の崩れ

だからです。

いくら肩を揉んでも、

姿勢が崩れたままだとすぐに戻ってしまいます。

特に見落とされがちなのが、

「背骨」と「肩甲骨」、そして「骨盤」です。

姿勢の悪化は

首だけではなく、

この3つから起きているケースが多いのです。

整体では、

首だけを見て終わりにすることはありません。

① 骨盤を安定させる

長時間座ることで骨盤が後に倒れ、背骨が丸くなります。

まずは骨盤を立てるための調整を行います。

② 背骨(特に上部胸椎)をゆるめる

肩甲骨の間にある背骨が硬い人ほど

首の負担が増えて頭痛が出やすくなります。

この部分をしなやかに戻していきます。

③ 肩甲骨の位置を整える

肩甲骨が前に倒れると、首が引っ張られ続けます。

肩甲骨が背中側に戻ると、首の筋肉が休めるようになります。

この3つが整うことで、

自然と首や肩の緊張がほどけていきます。

さらに呼吸が深くなり、

筋肉に酸素が行き渡りやすくなります。

呼吸が浅い人ほど

頭痛や疲れを感じやすいので、

呼吸の変化は大きなポイントです。

整体に来る前に、

自分でできる簡単な対策もあります。

まずは 目線を上げる こと。

スマホをできるだけ顔に近づけて、

首を下げずに見ましょう。

そして 座り方の見直し が重要です。

椅子に座るときは、

お尻を軽く引いて「坐骨で座る」ように意識します。

これは骨盤を立てるためのポイントです。

骨盤が立てば背骨が自然に伸び、

首の負担が大きく減ります。

どんなストレッチよりも、

まずこの座り方だけでも変えてみてください。

スマホによる姿勢の崩れは

現代人にとって避けられない問題です。

しかし、姿勢を整えることで

慢性的な頭痛を減らすことは十分に可能です。

頭痛薬でごまかす生活ではなく、

頭痛が起きにくい身体をつくる ことが大切です。

首や肩のつらさ、慢性的な頭痛に悩んでいる方は、

我慢せずご相談ください。

姿勢を整え、呼吸を深め、

自然に動ける身体を目指していきましょう。

あなたの頭痛が少しでも軽くなるように、

一緒にサポートいたします。

2025年11月25日(火)

長年続く肩こり。

朝起きた瞬間から肩が重く、夕方になると首まで痛くなる――。

そんな毎日を「年のせい」とあきらめていませんか?

実は、肩こりは年齢ではなく「体の歪み」から起こることが多いのです。

今回は、からだ快福クラブ北九州が行っている“やさしく整える整体法”について、

その考え方と改善の流れをわかりやすくご紹介します。

肩がこると、つい肩を揉んだり温めたりしてしまいます。

しかし、多くの場合、肩そのものが原因ではありません。

肩の筋肉は「首・背中・胸・骨盤」とつながっています。

とくに、骨盤や背骨のバランスが崩れると、

体は頭を支えようとして上半身の筋肉に過度な負担がかかります。

その結果、首から肩にかけての筋肉が常に緊張し、

慢性的な肩こりへとつながってしまうのです。

40代女性の多くは、家事・育児・仕事を一手に引き受けています。

前かがみ姿勢での洗い物、スマホ操作、長時間のデスクワーク…。

知らず知らずのうちに、背中が丸くなり、骨盤が後ろに倒れた姿勢が習慣化していませんか?

この姿勢になると、

頭の位置が前にずれ、肩が内側へ巻き込みます。

それによって、肩甲骨の動きが悪くなり、血流が滞ってしまうのです。

つまり、

「姿勢のクセ」こそが慢性肩こりの“根っこ”になっているのです。

当院では、肩だけでなく「全身のバランス」を見ることを大切にしています。

痛みの出ている場所だけを揉むのではなく、

骨盤・背骨・肋骨・肩甲骨の動きを丁寧に確認しながら、

体全体を整える施術を行います。

施術はとてもやさしく、強い刺激や痛みはありません。

からだを揺らしたり、トントンと軽くタッピングするような微振動で、

緊張した筋肉や関節を自然な位置に戻していきます。

無理に押したり、ボキボキ鳴らすようなことは一切ありません。

体が「安心」できる刺激を与えることで、

自然と力が抜け、筋肉のこわばりがゆるんでいくのです。

肩こりを根本から改善するためには、

肩を動かす“土台”となる背中の動きがとても重要です。

とくにポイントになるのは「上部胸椎」。

ここが硬くなると、肩甲骨がスムーズに動かなくなり、

首や肩に大きな負担がかかります。

当院の施術では、この上部胸椎の動きをやさしく引き出し、

同時に肩甲骨まわりを丁寧にゆるめていきます。

その結果、

「肩が軽くなった」「背中が伸びた感じがする」といった

うれしい変化を感じられる方が多いです。

骨盤が傾いていると、背骨のS字カーブが崩れ、

体全体のバランスが乱れてしまいます。

当院では、まず骨盤の前後の傾きを整えることで、

背骨・首・頭蓋骨まで自然に正しい位置へ導きます。

「骨盤の真上に頭がくる」姿勢が取れるようになると、

首や肩の力がスッと抜け、呼吸も深くなります。

これが、肩こり改善の“土台作り”になるのです。

施術で体を整えるだけでなく、

日常の姿勢を変えることも大切です。

とくに座り姿勢では、

「お尻を引いて坐骨で座る」ことを意識してみましょう。

また、骨盤の真上に頭をのせるように意識すると、

自然と背筋が伸び、肩の位置も整います。

さらに、当院では一人ひとりに合わせたセルフストレッチや

自己療法(セルフ整体)もお伝えしています。

LINEで動画をお送りすることもあり、

ご自宅でも安心して取り組んでいただけます。

肩こりを卒業していく方に共通しているのは、

「体の感覚が変わる瞬間」を素直に受け入れられる人です。

施術を重ねるうちに、

「肩が上がりやすい」「首が軽い」「呼吸が深い」と感じられるようになります。

その変化を感じ取ることが、

体が本来のリズムを取り戻していくサインなのです。

からだ快福クラブ北九州の整体は、

強く押したり、痛みを我慢することは一切ありません。

体の声に耳を傾けながら、

「安心できる刺激」で自然治癒力を引き出す――

それが私たちの考える“整体”です。

長年の肩こりも、あきらめる必要はありません。

体の歪みを整えれば、

筋肉も関節も本来の働きを取り戻し、

“軽くてラクな肩”を取り戻すことができます。

もしあなたが、

「どこへ行っても肩こりが治らない」

「マッサージではすぐ戻ってしまう」

そんなお悩みをお持ちなら、

一度“体の歪み”に目を向けてみてください。

肩こりの根本原因は、肩ではなく「姿勢とバランス」。

やさしく整える整体で、

あなたの体が本来の軽さを取り戻すお手伝いをいたします。

からだ快福クラブ北九州

院長・副院長が二人三脚でサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

2025年10月31日(金)

「肩こりがひどくなると頭がズキズキして吐き気まで …」

そんな経験はありませんか?

からだ快福クラブ北九州には、まさにこの三つを同時に訴える方が少なくありません。肩と首周辺の筋肉が硬くなると血流・神経伝達が滞り、頭部への酸素や栄養が不足しがちになります。その結果、慢性的な頭痛や自律神経の乱れによる吐き気が起こりやすくなる――じつは “肩こり→頭痛→吐き気” は一本の線でつながった不調なのです。

痛む場所だけをもむ対症療法ではありません。骨盤・股関節の傾き、上部胸椎の硬さ、肩甲骨の可動域を丁寧にチェックし、全身を“面”で支えられる状態へ導きます。土台が整うことで首肩の過度な緊張が解け、頭部への血流がスムーズに。

当院の施術は「ボキボキしない」「やさしい圧」が基本。とはいえ硬結(コリの芯)には“ピンポイントの心地よい痛み”を加え、筋膜の滑走性を回復させます。痛むのではなく「効いている」と感じる絶妙な刺激量で行いますのでご安心ください。

肩が内巻きになると肋骨が下がり呼吸が浅くなりがち。胸郭を360°からじわっと拡げる手技で横隔膜が上下にしっかり動くように促します。十分な酸素供給は頭痛・吐き気の予防に直結します。

後頭部や側頭部を微細にゆらし、脳脊髄液の循環をサポート。副交感神経が優位になり、施術中に眠ってしまう方も。深いリラックスが肩こり→頭痛→吐き気の悪循環を断ち切ります。

| 状態 | 推奨ペース | 目的 |

|---|---|---|

| 強い肩こり+頭痛・吐き気が頻発 | 週1回×3~5回 | 骨盤・胸郭の矯正と血流促進 |

| 症状の頻度が下がった | 2~3週に1回 | 良い姿勢の定着と深部筋の安定 |

| メンテナンス期 | 月1回 | 再発防止と体調管理 |

※あくまで平均的な目安です。年齢・生活習慣・お仕事の姿勢により最適な間隔は異なります。

肩こり・頭痛・吐き気は、別々の症状に見えて実は同じ根っこを持つことが多いもの。

肩の筋肉をほぐすだけでは再発をくり返しがちですが、骨盤・胸郭・頭蓋までトータルに整えると血流と神経伝達がスッと回復し、つらい連鎖を根本から断ち切れます。

「病院の検査では異常がないのに不調が続く」

「薬に頼らず改善したい」

そう感じたときこそ、ぜひ早めにご相談ください。痛みを抑えたやさしい整体で、心もからだも “ふわっ” と軽くなる日常を取り戻しましょう。

からだ快福クラブ北九州

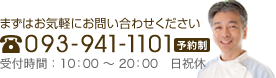

北九州市小倉北区黒住町23-11 完全予約制 ☎093-941-1101

2025年7月14日(月)

こんにちは。

北九州市小倉北区で整体院を営む

からだ快福クラブ北九州の院長、林です。

パソコンやスマホを扱う時間が伸び続ける現代では、

夕方になると「目の奥が重い」「こめかみがズキズキする」

「肩と首がガチガチ」という声が後を絶ちません。

こうした症状は単独で起こるのではなく、

眼精疲労・頭痛・姿勢のゆがみが三位一体となり、

血流や神経伝達を阻害する〝負の循環〟を作り出します。

市販の目薬や鎮痛剤でしのいでいるけれど根本的には良くならない――

そんな方たちが当院を頼ってくださいます。

私たちの整体は、つらい場所だけを揉むのではなく、

骨盤の傾き・胸椎の柔軟性・頸椎のアライメントを総合的に評価し、

最小限の刺激で最大限の変化を引き出すことを目標にしています。

骨盤が後ろに倒れると背骨全体が丸まり、

重い頭が前へ突出して首の筋肉が常時引っ張られます。

これが外眼筋や視神経周辺の血行不良を招き、

目の疲れと頭痛を同時に生む最大の要因となります。

そこでまず骨盤をニュートラルな位置へ戻すソフトな手技を行い、

背骨が自然にS字を取り戻す土台を整えます。

次に上部胸椎を穏やかにゆるめ呼吸を深め、

酸素と血液の循環を一気に高めます。

仕上げに頸椎と後頭骨の関節をミリ単位で調整し、

脳脊髄液の流れと視神経周辺の血行をスムーズにすることで、

目の奥の鈍痛と頭の締めつけ感が同時に軽くなることを目指します。

施術は「痛気持ちいい」程度の圧なので、

整体が初めての方やご高齢の方でも安心です。

女性施術者も常駐しているため、

女性特有のお悩みにも寄り添えます。

初回は七五分ほどお時間を頂戴し、

生活習慣や姿勢を細かく確認した上で姿勢写真を撮影し、

関節の可動域や筋膜ラインをチェックしてから

オーダーメイドの整体を行います。

施術後はビフォーアフター写真を一緒に確認し、

変化を体感していただいた上でLINEを通じたセルフストレッチ動画をお送りし、

無理なくケアを継続できる仕組みをご用意しています。

「二十秒だけ遠くを見てピントをリセットする」

「肩甲骨をゆっくり三周まわし首の負担を逃がす」

「坐骨で座る意識をこまめに思い出す」――

どれもシンプルな習慣ですが、正しいフォームで続ければ、

筋肉と神経の緊張は確実にほどけていきます。

通院された方からは

「夕方の頭痛が消えて家事が楽になった」

「視界がクリアになり集中力が戻った」

「家族に姿勢が良くなったと褒められた」

といった声を多数いただいています。

もし目薬や鎮痛剤でごまかす生活から本気で卒業したいと思ったら、

からだ快福クラブ北九州が全力でお手伝いいたします。

ご予約はお電話または公式サイトから二十四時間受付中。

今日の行動が十年後のあなたをつくります。

眼精疲労と頭痛の悪循環から抜け出し、

軽やかな毎日を取り戻しましょう。

2025年7月8日(火)